この記事の難易度

AutoCADでP&ID図面を作成して材料の仕様に間違いがないように集計するのって大変ですよね?

この問題を解決するために、これまでにプラントエンジニア向けにP&ID図面から材料を自動で集計するための方法を記事にしました。

材料の自動集計ができれば設計工数を大幅に削減できて利益率が上がります!

前回の記事では可視性を使ってバルブの種類を変更できるように設定しました。また、変更した情報を属性データに反映しました。

しかし、バルブの種類だけでは材料集計ができません。

材料集計のためにはバルブ種類に加えて「サイズ」「接続方法」「材質」が必要です。

こたろー

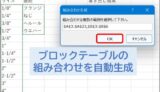

そこで今回は、材料集計に必要な属性の設定方法を解説します!