この記事の難易度

AutoCADで図面に注釈を加えるときに「この部分に説明を入れたい」「部品名や仕様を明記したい」と思うことはありませんか?

そんなときに便利なのが「LEADER(リーダー)コマンド」です。

LEADERコマンドを使えば、矢印付きの引出線に注釈を追加して情報を分かりやすく伝えることができます。

シンプルな使い方から、ブロック挿入やスプライン形式による応用まで、柔軟にカスタマイズできるのが特徴です。

この記事では、LEADERコマンドの基本的な操作方法、注釈の編集、ブロックを使った高度な活用法、さらに後発コマンドのMLEADER(マルチ引出線)との違いまで、図解を交えて詳しく解説します。

- AutoCADのLEADERコマンドとは?どんなときに使う?実務での活用事例

- 引出線の基本操作とスプライン形式の作図方法

- 注釈やプロパティ編集、ブロック挿入の活用術

- MLEADER(マルチ引出線)との違い

AutoCAD初心者の方にも分かりやすく解説しています。

図面の説明力を高めたい方は、ぜひLEADERコマンドをマスターしましょう!

LEADERコマンドとは?どんなときに使うのか

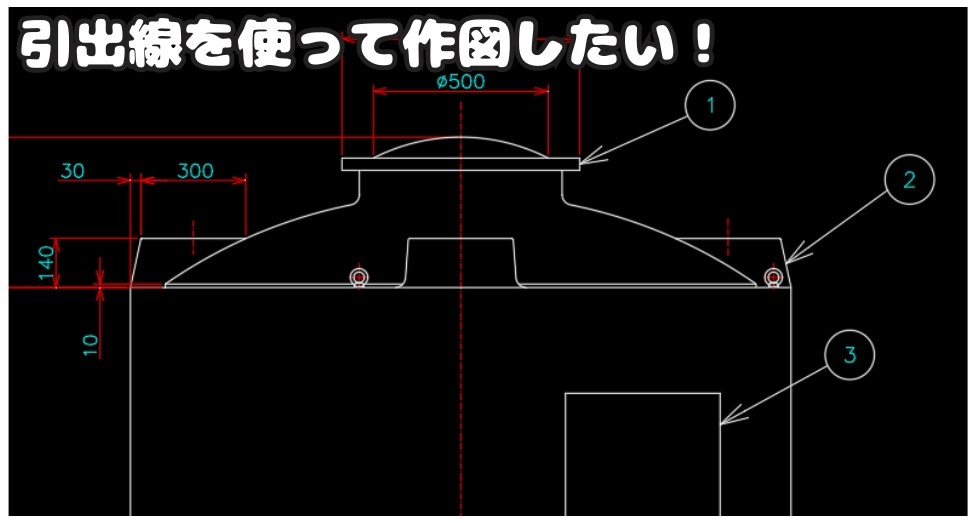

LEADERコマンドは、AutoCADで「引出線」と呼ばれる注釈付きの線を作成するための機能です。

引出線は主に以下のようなシーンで使われます。

- 建築図面での使用

・部材名称の記入:「H形鋼」や「合板(12mm)」など注釈で記載

・補足説明の追加:「要耐火処理」「塗装仕上げ」などの仕様を注釈で記載 - 製造図面(機械設計など)での使用

・部品番号と名称を記載:部品図の各パーツに引出線で番号を振り、部品表と連動

・寸法の根拠や処理方法を説明:「面取り:0.5mm」や「溶接部」などの補足を入れる

注釈を入れたり、ブロックを追加して見やすくできます!

LEADERコマンドの基本的な作図方法

それでは、実際に「LEADERコマンド」を使って引出線を作成してみましょう。

まずはコマンドラインでLEADERと入力します。

すると「引出線の始点を指定」と表示されるので矢印の原点を選択します。

次の点以降も指定できてポリラインのように作図できます↓

最後にEnterキーを入力すると線分が確定します。

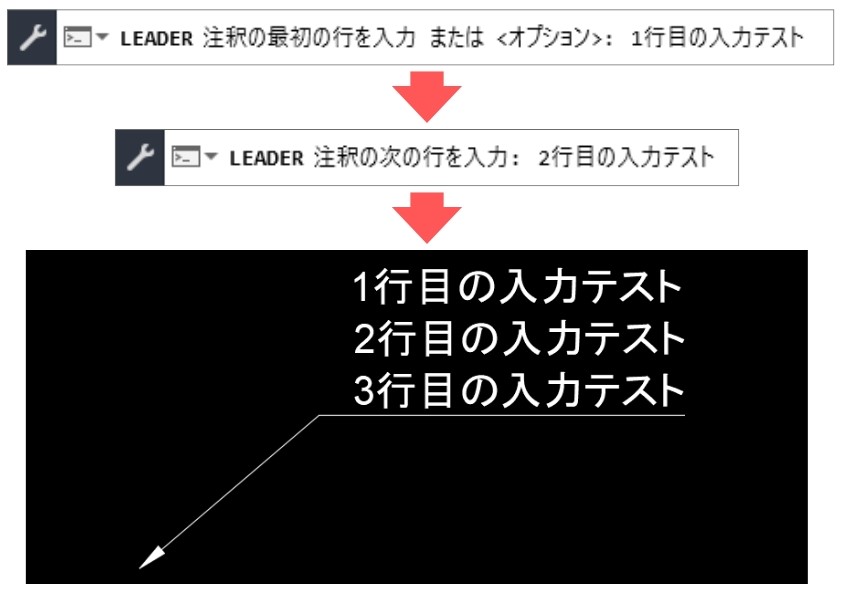

コマンドラインを見ると「注釈の最初の行を入力 または<オプション>」と表示されます。

注釈を入れたい方は1行目のテキストから入力します。

Enterキーを入力すると複数行のテキストを入れることもできます↓

Enterキー2回で入力終了です。

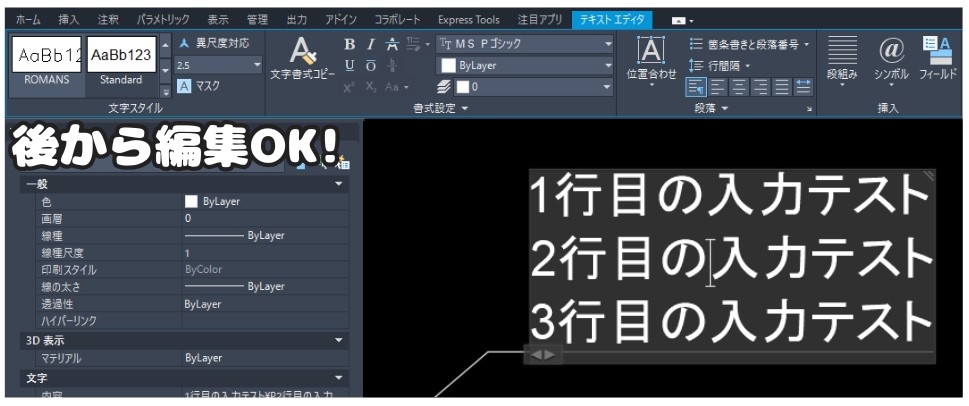

LEADERコマンドで作成した注釈は、後から編集できます。

- 引出線をクリックして選択 → 注釈の文字をダブルクリックすれば、再入力できます。

- 注釈は1行だけでなく、複数行にも対応しており、Enterキーで改行できます。

また、文字のサイズやフォント、配置(左揃え・中央揃えなど)も変更可能です。

マルチテキスト入力と同じ要領なので、詳しくはこちらの記事を参照ください↓

「スプライン形式」でうねうねした引出線に変更する方法

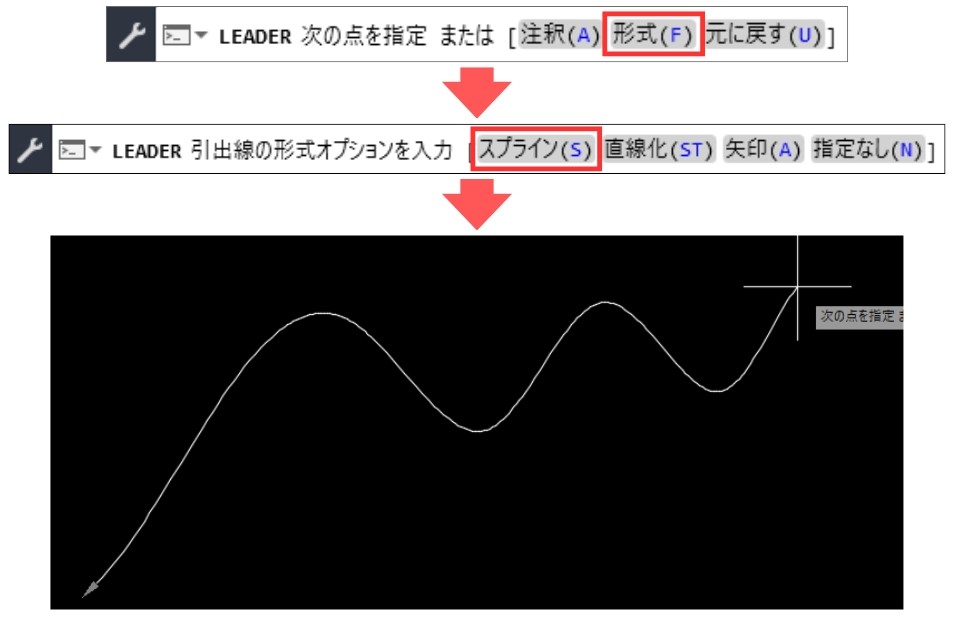

初期状態では「ポリライン形式」で直線的な引出線が描かれますが、設定を変更することで「スプライン(曲線)」形式にもできます。

まずは先ほどと同じようにLEADERコマンドを入力します。

次に「引出線の始点を指定」と表示されるので矢印の原点を選択し、2点目も選択します。

2点以上選択しないとオプションが表示されません。

コマンドラインを見ると「形式」が表示されるので選択します。

次に引出線の形式オプションを選択します。ここで「スプライン」を選択すると、うねうねした線に変わります。

スプライン形式は、美しく情報を表現したいときに重宝します。

スプラインについて更に詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説しているので参照ください↓

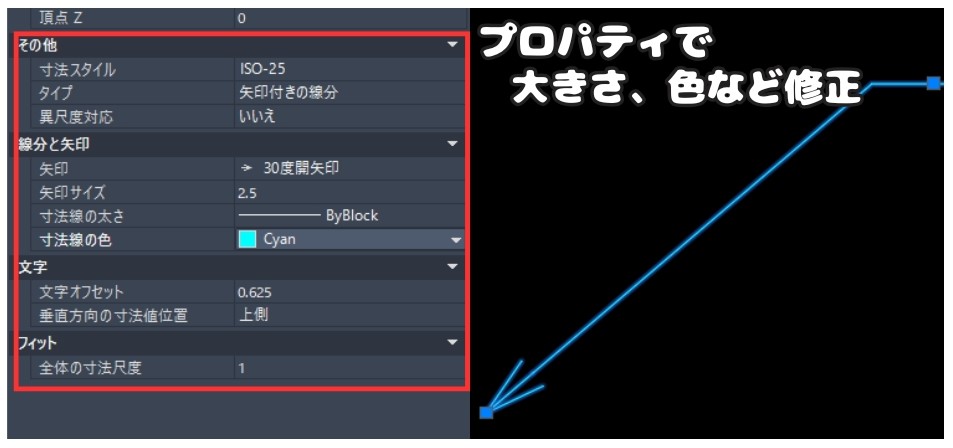

プロパティパレットで引出線の見た目をカスタマイズ

作図した引出線は、あとから自由に見た目を変更できます。

- 矢印サイズ:線先端の矢印の大きさ

- 矢印の種類:閉じた矢印・開いた矢印・点など

- 線の色・線種・太さ:線のスタイルを図面に合わせて調整

- 文字の大きさ・色:図面の縮尺に合わせて調整

Ctrl+1でプロパティパレットを表示して、引き出し線を選択すると現在の状態が確認できます。

線分をスプラインに変更したりもできます。

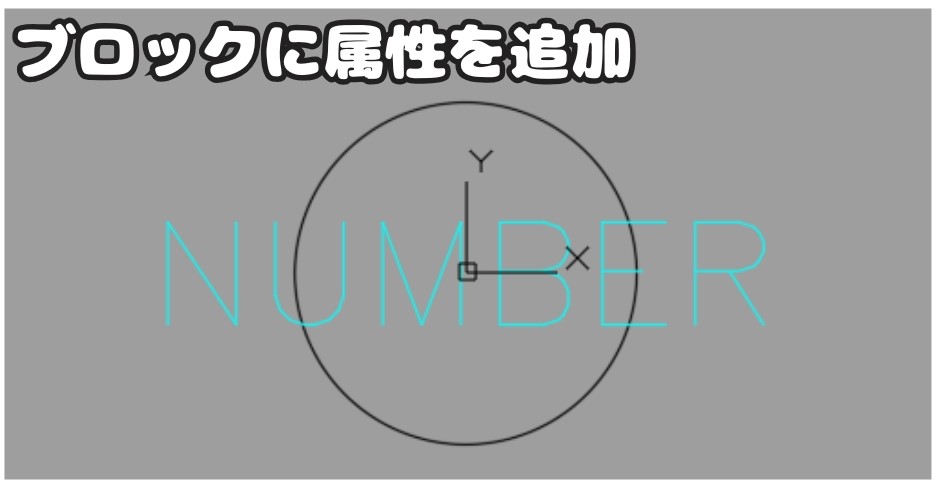

引出線内にブロックを挿入

他にも「LEADERコマンド」では、注釈部分にブロック(属性付き)を挿入することも可能です。

今回は、部品番号や品番などを持つ「バルーン引出線」を作成方法をご紹介します。

この方法のメリットは、ブロックに持たせた属性情報を一覧で書き出せることです(データ抽出や表作成にも応用可能)

まずは、属性の入ったブロックを作成します。

ブロック化したい図形をモデル空間で作図してください。

次に対象オブジェクトを選択してBLOCKコマンドを入力して詳細の設定をします。

次にブロックエディタを使って属性情報を追加します。

今回は属性の設定方法は割愛しますが、過去の記事で詳しく解説しているので参照ください↓

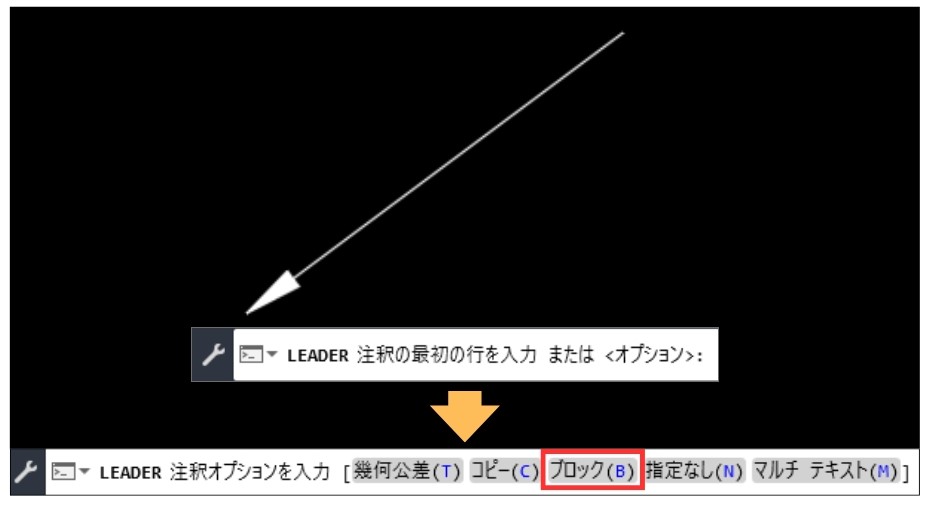

次にLEADERコマンドで引出線を作図します(少なくとも2点以上の点を指定のこと)

作図が終わったらEnterキーを2回入力すると「注釈オプションを入力」と表示されます。

「幾何公差」「コピー」「マルチテキスト」などがありますが、今回は「ブロック」を選択します。

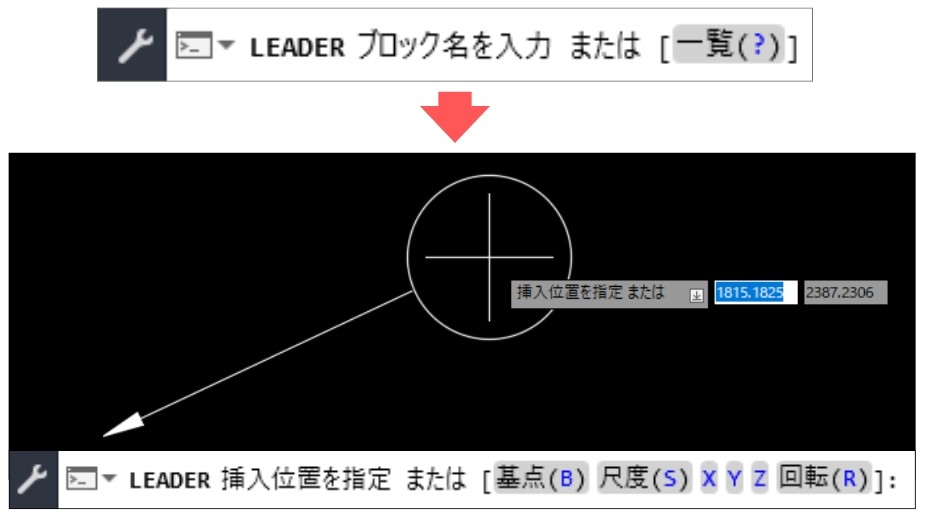

次に設定した「ブロック名を入力」します。

※名前を間違えるとエラーになるので注意してください!

最後に起点や尺度を設定すればOKです!

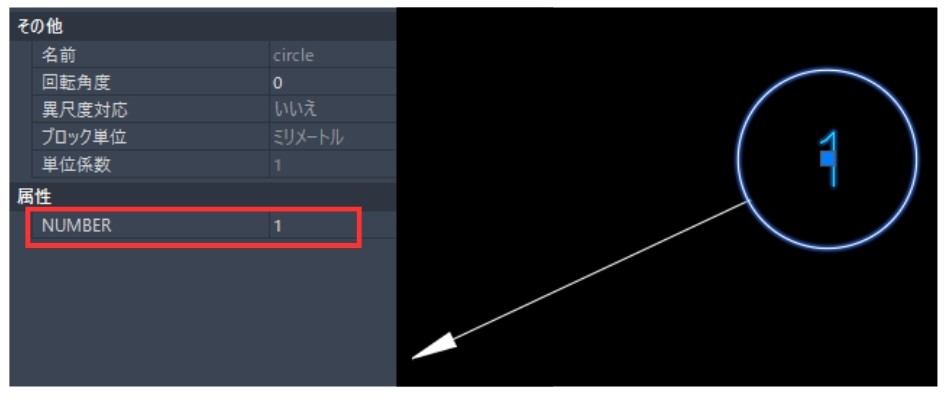

ちなみに属性ブロックの入った引出線はこのような感じになります↓

(属性情報のテキストがブロックにそのまま反映されます)

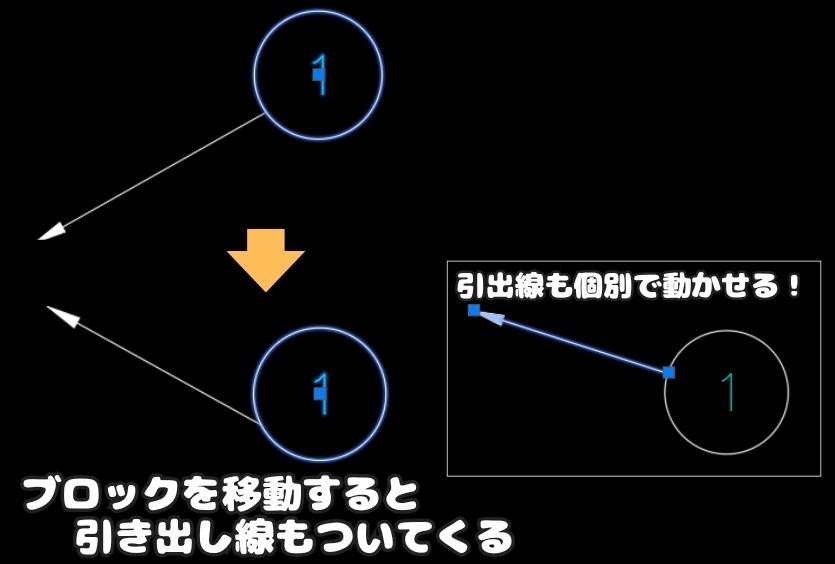

最後に動作確認をしましょう。

属性の入ったブロックを動かすと引出線も連動して付いてきます。

また引出線を個別で動かすこともできます↓

ただし注意点として、ブロックを移動すると引出線も一緒についてきますが、「ブロックの中心点」ではなく引出線の先端位置が固定されるため、思い通りに動かないことがあります。

引出線に属性付きブロックを付けて移動させると、引出線の位置とブロックのセンターがズレました。図面を修正するときにブロックと引き出し線の位置をそれぞれ直さなければ行けないのは面倒ですよね?

そんな場合は、ダイナミックブロックの円形状ストレッチで解決できます。

動きとしてはこんな感じ↓

矢印の位置が常にブロックの中心になるのでとても便利です!

少し難しいですが、過去の記事で詳しく解説しているのでトライしてみてください↓

MLEADER(マルチ引出線)との違い|どっちを使うべき?

AutoCADには似たコマンドとして「MLEADER(マルチ引出線)」があります。

個人的に、これから新しく引出線を使うのであれば、MLEADERの使用をおすすめします。

| 項目 | LEADERコマンド | MLEADERコマンド |

|---|---|---|

| 注釈の自動配置 | × 手動配置 | ○ 自動でバランスよく配置できる |

| スタイル管理 | × なし | ○ MLEADERスタイル設定が可能 |

| 引出線の数 | 1本のみ | 複数の矢印をまとめられる |

| ブロック挿入 | △ 可(手動) | ◎ スタイル内で定義可能 |

MLEADERは後発コマンドで、LEADERに比べて機能が強化されています。

個別にスタイル設定ができるので、チームで図面スタイルを統一したいときには、MLEADERの方が便利です。

ただし、LEADERの方がシンプルで分かりやすいです。

「図面の一部だけにシンプルな引出線を引きたい」場合に適しています。

用途によって使い分けましょう!

まとめ|LEADERコマンドは注釈作成の基本!

今回は「【AutoCAD】LEADERコマンドで引出線を作図する方法|注釈・ブロック活用まで解説」について解説しました。

・LEADERコマンドは、注釈付きの引出線を簡単に作図できる便利な基本機能

・注釈の複数行入力や、スプライン形式など柔軟な表現が可能

・プロパティパレットを使えば、矢印や文字のサイズ・色を自由に調整できる

・属性付きブロックを使えば、部品管理やバルーン注釈にも応用できる

・より高度な使い方をしたい場合は、MLEADERコマンドの活用もおすすめ!

図面の分かりやすさや指示の伝達精度を高めるために、引出線の活用は非常に有効です。

これからLEADERコマンドを使い始める方も、ぜひ基本から応用まで実務に役立ててみてください。

以上、こたろーでした。