この記事の難易度

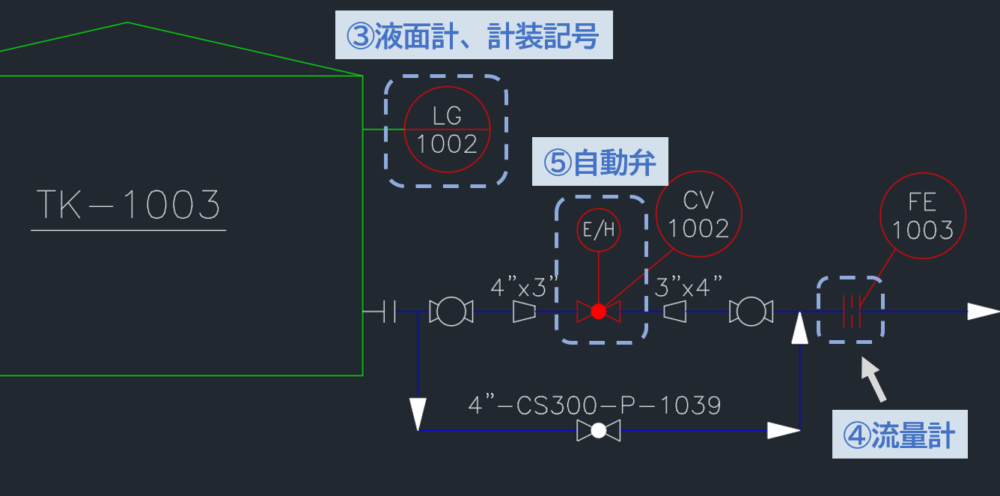

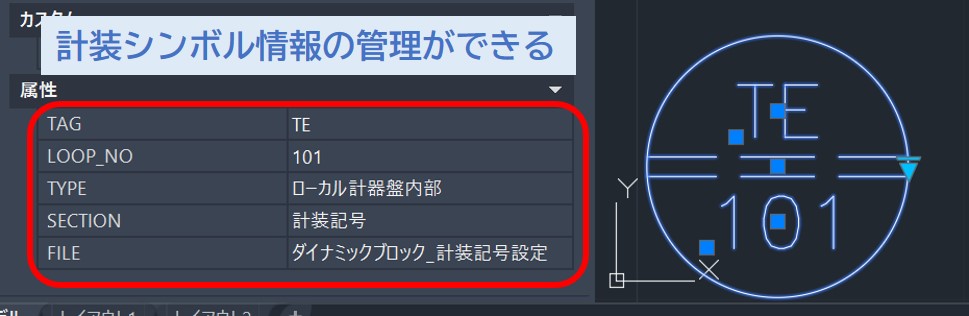

AutoCADを使ってP&ID図面から計装シンボルの内容を集計、管理したいと思ったことはありませんか?

そんなときは「材料集計用ダイナミックブロック」を作成することをおすすめします。

調達のための計装シンボルの集計作業が自動化できれば設計工数を大幅に削減できて利益率が上がります!

そこで今回は、電気計装エンジニア向けにAutoCADを使って「材料集計用 計装シンボルの作成方法」を解説します。

今回の記事を見ることで計装シンボル情報を集計したり、管理できるようになります。

この記事の難易度

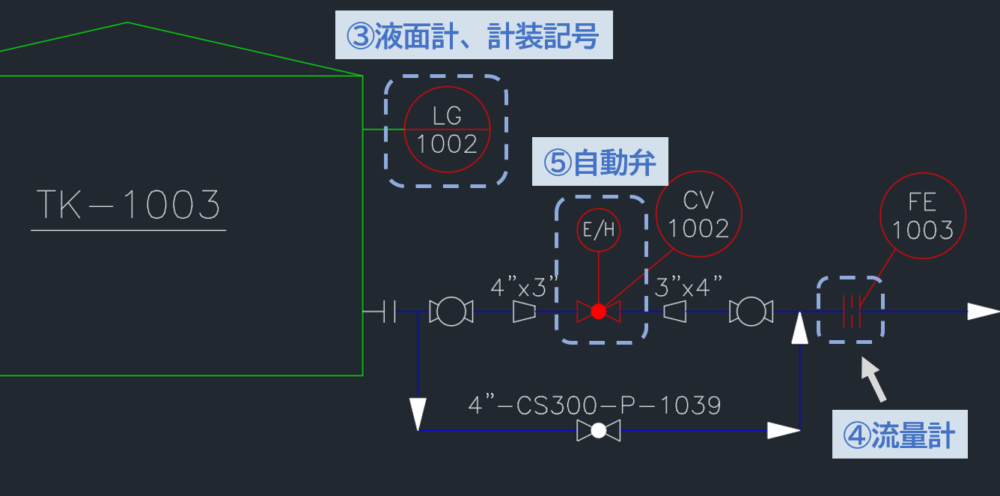

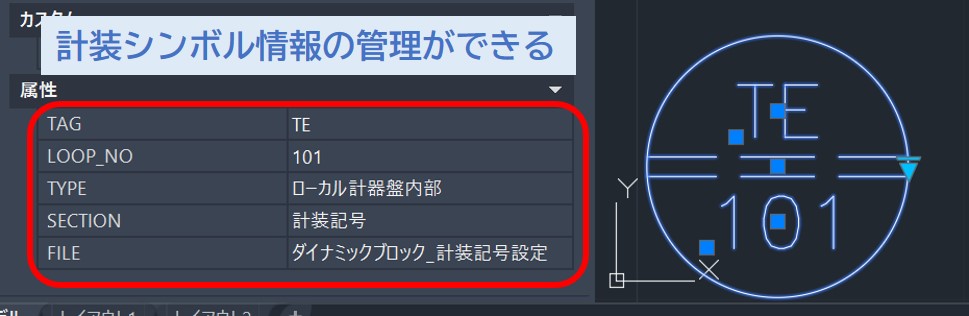

AutoCADを使ってP&ID図面から計装シンボルの内容を集計、管理したいと思ったことはありませんか?

そんなときは「材料集計用ダイナミックブロック」を作成することをおすすめします。

調達のための計装シンボルの集計作業が自動化できれば設計工数を大幅に削減できて利益率が上がります!

そこで今回は、電気計装エンジニア向けにAutoCADを使って「材料集計用 計装シンボルの作成方法」を解説します。

今回の記事を見ることで計装シンボル情報を集計したり、管理できるようになります。